昭和39年通達に、相続関係説明図を作成する際に記載すべき事項が解説されています。

昭和39年通達が要求している事項(以下、「必須事項」という。)

①被相続人

・被相続人の最後の住所(登記簿上の住所と異なる場合は両方)を記載。

・相続開始の時期(死亡日または死亡とみなされた日)および事由を記載。

・氏名に「(被)」と冠記して被相続人であることを明示。

②中間の相続人、代襲相続の場合の被代襲者

・氏名、相続開始の時期(死亡日または死亡とみなされた日)および事由を併記。これらの者が相続権を失った者の場合には「欠格」や「廃除」と記載。

③相続放棄

・氏名の傍らに「放棄」と記載。

④特別受益者、遺産分割により権利を取得しない者:

・「特別受益者」、遺産分割により権利を取得しない者には「分割」と記載。

⑤相続により不動産の権利を取得した者

・氏名、住所および生年月日を記載。

・氏名に「(相)」と冠記して権利取得者であることを明示。

必須事項以外は?

相続関係説明図の作成者が各自で作成目的に応じて、記載するか否かを決めてよいと思います。

例えば、

(イ)被相続人及び相続人の本籍

(ロ)遺産分割により不動産の権利を取得「しない」者の住所

通達等は最小限であるとの見解もあり

「全訂第2版相続における戸籍の見方と登記手続(著者 髙妻新 荒木文明)」横組6ページには次のように書かれています。

[参考]相続の登記申請書に添付する「相続関係説明図」の作成方法等については、昭和39年11月21日民事甲第3749号通達によって、別紙一のように示されていたが、登記申請書のA4横書きの標準化の実施(平成16年9月27日民二第2649号依命通知)に伴い、「相続関係説明図」も別紙二のようにA4横書きの例が示されている。

本書における「相続関係説明図」の表示は、前記の通達等に示されたもの以上に詳記している。これは、前記の通達等は最小限のものを示しているものと理解し、相続証明書の内容をできるだけ表示することが、迅速で適切な処理に約立つものとの考えによるものである。

相続人の本籍等を記載すると判断した場合の添付書類について

(イ)被相続人及び相続人の本籍を記載した場合、その立証は添付する戸籍によってすることができます。

(ロ)遺産分割により不動産の権利を取得「しない」者の住所を相続関係説明図に記載した場合、住民票又は戸籍の附票を添付したほうがよいのか?遺産分割協議書に添付した印鑑証明書から判断できるので住民票等は添付しないでよいのか?は、各自で判断してください(登記官に確認したことがないので、結論は分かりません、すみません。)

住民票等を添付した場合の原本還付については、戸籍の原本還付を参考にしてください。

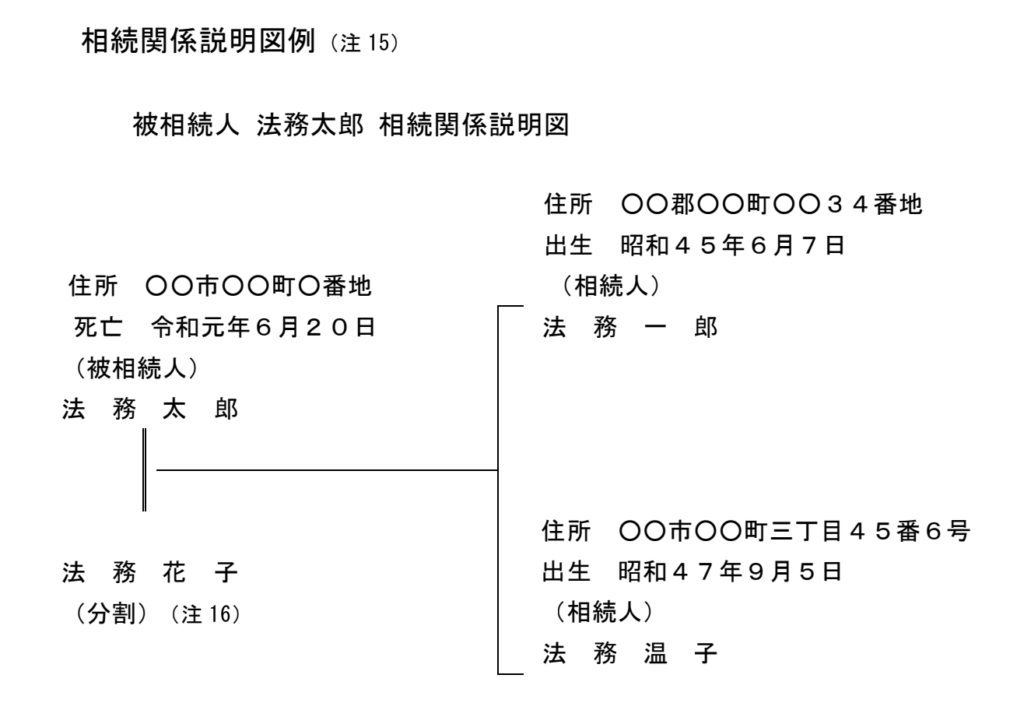

法務局のHPにある相続関係説明図

法務局のHPにある相続関係説明図を見てみましょう。

共同相続人(法務花子、法務一郎、法務温子)間で、法務一郎(持分2分の1)、法務温子(持分2分の1)が相続するとの遺産分割協議がなされた事例です。

昭和39年通達に沿った書き方をしています。

被相続人(法務太郎)については、住所・死亡年月日・被相続人である旨

相続人については、権利を取得する者(法務一郎、法務温子)の氏名・住所・生年月日・相続する旨

遺産分割により権利を取得しない者(法務花子)は、氏名・分割する旨

必須事項以外について

被相続人及び相続人の本籍の記載がありません。

分割をする法務花子は、出生及び住所の記載がありません。

コメント