甲土地

甲土地の登記記録:A

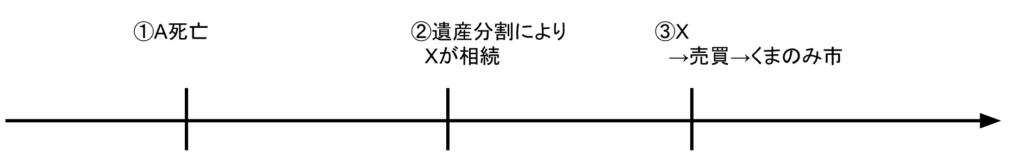

A死亡(相続人X,Y,Z)

遺産分割協議でXが相続

Xがくまのみ市に甲土地を売却

(イ)仮に

通常は、相続登記をした後に、売買による所有権移転登記をしますが、

仮に、(イ)「権利変動の発生順(時系列)」を考えないで検討してみたいと思います。

遺産分割協議でXが相続したので、Xは、Aの死亡時に遡って甲土地の所有権を相続します(民法909本文)。

Xは所有者なので、次の嘱託書を提出したとします。

登記嘱託書

登記の目的 所有権移転

原因 ◯年◯月◯日売買

権利者 くまのみ市

義務者 X

(ロ)登記官の視点

確かに、Xは、民法909条により、甲土地の所有権を有しています。

しかし、「私は、甲土地の所有者であるXです」と登記官に伝えると、「いやいや、甲土地の登記記録上の所有者はAであり、あなたではありませんよ」と言われてしまいます。

私は、甲土地の所有者であるXです

いやいや、甲土地の登記記録上の所有者はAであり、あなたではありませんよ

ここで、登記義務者の定義を確認してみましょう。

不動産登記法2

13 登記義務者 権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に不利益を受ける登記名義人をいい、間接に不利益を受ける登記名義人を除く。

登記義務者と言うためには「登記上の登記名義人」となっている必要があり、たとえ実体法(民法)上の所有者であっても登記記録に現れていなければ、登記嘱託書に記載されている登記義務者の氏名及び住所が登記記録と合致しない場合として却下されてしまいます(法25⑦)。

つまり、登記官は、「登記記録上に現れていないXは登記義務者の定義に該当しませんので、まずは、登記義務者の定義をみたすような登記をしてください」と言っているのです。

実体法(民法など)と手続法(不動産登記法など)があり、登記官は手続法の観点から登記の順序を判断します。

(ハ)順序の再考

ではどうすべきかと言うと、まずAからXへ相続登記をして、Xを登記名義人とする。Xが登記名義人となれば、Xを登記義務者と記載して嘱託登記が可能となる。

相続登記を1件目でしないということは実務ではありえませんが、登記義務者の定義を考えたいので、そのような設定にしました。

次に記事では、登記権利者の定義を考えたいと思います。

コメント